Движение мышления от понятия к понятию и раскрытие их содержания осуществляется посредством следующих логических операций:

- обобщение,

- ограничение,

- деление,

- определение и др.

Обобщение и ограничение понятий

Обобщение – это логическая операция перехода от понятия с меньшим объемом и большим содержанием к понятию с большим объемом и меньшим содержанием.

Другими словами, это логическая операция перехода от вида к роду путем отбрасывания видообразующих признаков.

Другими словами, это логическая операция перехода от вида к роду путем отбрасывания видообразующих признаков.

Пример:

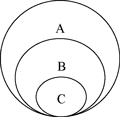

Если из содержания понятия «ЧелГУ» исключить видовые признаки, то получим родовое понятие «университет», дальнейшим обобщением будет «высшее учебное заведение». ЧелГУ (А) Университет (В) Высшее учебное заведение (С).

Обратной операции обобщения является операция ограничения понятий.

Ограничение – логическая операция перехода от понятия с большим объемом и меньшим содержанием к понятию с меньшим объемом и большим содержанием.

Другими словами, переход от рода к виду путем прибавления к содержанию родового понятия видообразующего признака.

Пример:

Если в вышеприведенном примере взять за исходное понятие «Высшее учебное заведение», то понятие «университет» можно рассматривать как его ограничение, а понятие «ЧелГУ» будет ограничением последнего.

Обе эти операции подчиняются закону обратного отношения между объемом и содержанием понятия:

-

- Чем больше объем понятия, тем меньше мы знаем о предмете.

- Чем больше мы знаем о предмете, тем меньше его объем.

Пределом операции обобщения являются категории.

Предел операции ограничения – единичные понятия.

Деление понятий

Деление – это логическая операция, раскрывающая объем понятия.

Например:

-

- органы чувств разделяются на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса;

- учебные заведения – на высшие, средние специальные;

- учебные занятия – на лекции и семинары.

Структура деления:

- Делимое понятие (А) – это понятие, объем которого необходимо раскрыть.

- Основание деления (С) – признак, по которому производится деление.

- Члены деления (а, в, с ...) – это результат деления.

Например:

Делимое понятие (А) – учебное занятие. Основание деления (С) – форма проведения. Члены деления – (а) семинары, (в) лекции.

Правила деления:

- Правило соразмерности: объем делимого понятия должен быть равен сумме объемов членов деления. Ошибки, возникающие при нарушении этого правила:

- Деление с недостающими членами (неполное деление). Подобный вид ошибки возникает, когда названы не все члены деления. Например: «Стили текста делятся на научный, публицистический, литературный и официально-деловой» (не назван разговорный).

- Деление с лишними членами. При допущении такой ошибки бывают названы виды, не соответствующие основанию деления. Например: «Стили текста делятся на научный, публицистический, литературный, официально-деловой, разговорный и произносимый с целью убеждения» (с целью убеждения может быть использован любой из перечисленных стилей).

- Правило несовместимости: члены деления должны быть несовместимыми друг с другом понятиями; в противном случае объемы членов деления будут иметь общие элементы – станут совместимыми понятиями. Например: «Стили текста делятся на научный, публицистический, литературный, официально-деловой, разговорный и художественный» (художественный и литературный – тождественные понятия).

- Деление должно осуществляться только по одному основанию. Ошибка носит название «подмена основания». Например: головы бывают умными, неумными и 58-го размера. Наличие ума и размер головы – различные основания деления.

- Правило последовательности требует, чтобы деление осуществлялось путем перехода от родового понятия к ближайшим его видам. Нарушение этого правила ведет к ошибке «скачок в делении». Например: «Преступления делятся на умышленные, неумышленные и совершенные по неосторожности». Преступления, совершенные по неосторожности, входят в объем неумышленных преступлений.

- Правило соразмерности: объем делимого понятия должен быть равен сумме объемов членов деления. Ошибки, возникающие при нарушении этого правила:

Виды деления

Деление бывает двух видов:

- дихотомическое деление и

- деление по видообразующему (видоизмененному) признаку.

Дихотомия (дихотомическое деление) (от греч. dicha и tome – рассечение на две части) – это деление объема понятия на две взаимоисключающие части, полностью исчерпывающие объем делимого понятия. Основанием дихотомического деления объема понятия служит наличие или отсутствие видообразующего признака.

Другими словами, дихотомия – это деление понятия на два противоречащих.

Например: «Студент: успевающий и неуспевающий», «Человек: плохой и неплохой».

Дихотомическое деление – простая и очевидная операция, но ее существенным недостатком является недостаточная определенность второго (отрицательного) члена деления, а при последующих шагах его четкость и последовательность еще более снижаются.

Деление по видообразующему признаку – это деление понятия на виды по какому-то определенному признаку (основанию деления).

Члены деления по видообразующему признаку – соподчиненные понятия.

Например: «Время суток делится на утро, день, вечер, ночь».

Частным случаем деления по видоизменению признака является классификация.

Классификация – это распределение предметов по группам (классам), где каждый элемент имеет свое определенное место.

Различают два вида классификации:

Естественная классификация – это распределение предметов по группам (классам) на основании их существенных признаков (Таблица Менделеева: в ней химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного веса). Деление людей по группе крови (группа крови является существенным признаком человека, если речь идет о его здоровье).

Вспомогательная классификация – на основании несущественных признаков. Например: Классификация по алфавиту – вспомогательная, так как буква, с которой начинается фамилия человека, отнюдь не является существенным признаком для его характеристики. Тем не менее нам удобно пользоваться алфавитом, поскольку это во многом облегчает работу.